トヨタ車体株式会社

既存システムの限界とサポート終了が転機に

現場主導の改善から全社標準へ広がったワークフロー基盤

トヨタグループの一員であり、ミニバン、SUV、商用車などの企画・開発~生産を展開するトヨタ車体株式会社(以下、トヨタ車体)は、既存のワークフローシステムの老朽化を受け、2017年に楽々WorkflowIIへのリプレイスを決定した。導入から8年間で計画していたすべての業務を電子化し、申請数は300種類以上に拡大。資料量は約80%削減され、現場主導のデジタル活用が全社に定着している。複雑化・ブラックボックス化していた既存システムの移行にあわせて、トヨタ生産方式を活かした市民開発の体制を確立したことが、長期利用の礎となっている。

目次

老朽化とサポート終了がリプレイスの契機に

トヨタ生産方式のムダ削減を実践に移すための新システムへリプレイス

トヨタグループにおいて、ミニバン、SUV、商用車などの企画・開発から生産までを担うトヨタ車体は、2017年に累計生産台数3,000万台を達成。2025年3月末時点では、約18,000名の従業員を抱える中核企業としてグループ全体を支えている。同社は2024年1月、DXを担う新組織「デジタル変革推進部」を設立。グループ各社との連携や出向を通じて先端的なデジタル技術を積極的に導入する一方、現場従業員に対する研修や教育にも注力し、組織一体となったDXの推進を図っている。

この取り組みにおいて、重要な役割を果たしているのが楽々WorkflowIIだ。トヨタ車体は2017年に楽々WorkflowIIを導入し、第一段階では経理・人事系を中心に約250種類の申請を電子化した。導入のきっかけは、既存システムの老朽化とサポート終了であり、ブラックボックス化した開発環境や紙帳票の残存が大きな課題だった。どのような経緯を経て、全社的な活用へと発展したのか。楽々WorkflowIIを主管するデジタル変革推進部ITマネジメント室の主任・山瀬洋行氏が、当時を振り返る。

「導入のきっかけは、それまで使っていたワークフローシステムの老朽化です。そのシステムでは経理系や人事系の申請書を運用しており、基幹システムとのデータ連携も行っていました。ある程度の利便性はあったものの、アドオン開発の繰り返しによってシステムはブラックボックス化。その結果、開発効率は低下し、開発・運用コストも増大していきました。当社では、トヨタ生産方式(TPS)に基づくムダの削減やカイゼン文化が組織に深く根付いており、以前より、現場からはワークフローシステムの改善や紙帳票のデジタル化を求める声が多く寄せられていました。しかし、既存システムではこうした声に十分に応えるのが難しかったのです。そうした中で、既存システムのサポート終了が決まり、リプレイスに向けた取り組みが本格的に始まりました。振り返れば、この決断が後の全社的な活用につながる大きな一歩になったと感じています」(山瀬氏)

既存システムでは約250種類の申請書が運用されていたものの、対象は経理・人事関連などに限られていた。一方で、工場などの現場では紙の帳票による申請書が依然として数多く残されており、これが生産性向上の妨げとなっていた。この刷新を契機に、後の8年間で全社的な利用へと拡大し、計画していたすべての業務が電子化されることになる。

「専門家」と「市民開発」の二軸でリプレイスを推進

現場主導の仕組みづくりがムダ削減を後押し

新たなワークフローシステムの導入にあたり、トヨタ車体は製品選定の際にいくつかの要件を設定した。なかでも重視したのが、操作性とコスト面である。とくに現場部門が自らフォームや承認経路の作成・修正を行う「市民開発」による草の根的な業務改善を目指していたため、専門的な知識がなくても直感的に操作できることが欠かせなかった。

こうした要件のもと、複数の製品を比較検討した結果、楽々WorkflowIIの導入を決定した。楽々WorkflowIIは料金体系がCPUライセンスのため、約18,000名の従業員を抱えるトヨタ車体にとって、アカウント単位の課金が不要となり、コスト面で大きなメリットがあった。また、フォームや承認経路の作成・修正をノーコード、つまり設定のみで行える点や、直感的な操作が可能なUI設計も高く評価した。とりわけ、アイコンを配置して承認経路を視覚的に設定できる機能は、操作性の高さを象徴する特長であり、製品選定の決め手となった。

こうして導入が決まった楽々WorkflowIIの展開は、「専門家」と「市民開発」のふたつの軸で展開が進められた。

「専門家」の軸は子会社である株式会社トヨタ車体研究所(以下、RAD)の主導による導入である。RADにはシステム開発の技術者が数多く在籍しており、基幹システムとデータ連携していた申請書のうち、移行作業がとくに複雑なものの作成を担当した。RADでシステムの構築を担当した渡辺秀樹氏は、楽々WorkflowIIの各種機能が移行作業の効率化に大きく貢献したと話す。

「既存システムはブラックボックス化が進んでいたため、ソースコードを読み解いて再現する必要がありました。解析作業だけでも膨大な手間がかかるため、再現に時間がかかれば、移行スケジュールに大きな影響がでる懸念がありました。しかし、楽々WorkflowIIはワークフローとしての主要な機能要件を標準で備えており、多くの申請書はノーコードでスムーズに移行できました。さらに、パッケージ機能だけでは対応できない一部の個別要件については、プラグイン機能によって補うことができ、結果として不要な開発工数を抑えつつ、現行業務を予定どおり移行することができました」(渡辺氏)。「市民開発」の軸は、現場部門が主導するかたちで展開された。トヨタ車体は導入直後から勉強会を年間4回実施し、社内教育とサポート体制を整備した。こうした継続的な取り組みを通じて市民開発は社内に根付き、8年間で申請書の数は着実に増加している。

その拡大を象徴する事例のひとつが「工事届」である。工事届は、設備工事などを請け負う取引先がトヨタ車体の施設内に立ち入る際に作成する申請書であり、エリアごとに立ち入りの承認が必要だった。さらに、入場者の顔写真、安全教育の実施記録、セキュリティチェックシートなど、多数の付随書類(最大で50枚程度)が求められており、一度の立ち入りに対してエリア単位で紙の申請書を繰り返し作成・提出する必要があった。しかし現在では、楽々WorkflowIIによりこれらの書類が一元的に電子化され、入場者情報を一度入力すれば、各種書類も含めて申請が完結。申請完了後はQRコードが発行され、入場当日はそれを提示するだけでスムーズに入場できるようになった。こうした現場発の改善が、長期的にペーパーレス化と業務効率化を支えている。

長年懸案であった議案書の電子化で

年間約1,500時間分の工数削減を実現

トヨタ車体は導入から8年間で、計画していたすべての業務を電子化し、現在では300種類以上の申請書を運用している。以前のシステム上で管理していた申請書はほぼすべて移行されており、市民開発の広がりにより、紙帳票による申請も次々と電子化が進んだ。ただ、長らく課題として残されていたのが議案書である。議案書は特定の議題や提案について、関係者間で議論し、承認を得るための申請書。関係者の数が多く、承認経路が複雑化しやすいうえ、承認実績の記録や改ざん防止といった内部統制も求められることから、長らく電子化が見送られてきた。その経緯をデジタル変革推進部デジタルソリューション室グループ長の篠田直也氏が説明する。

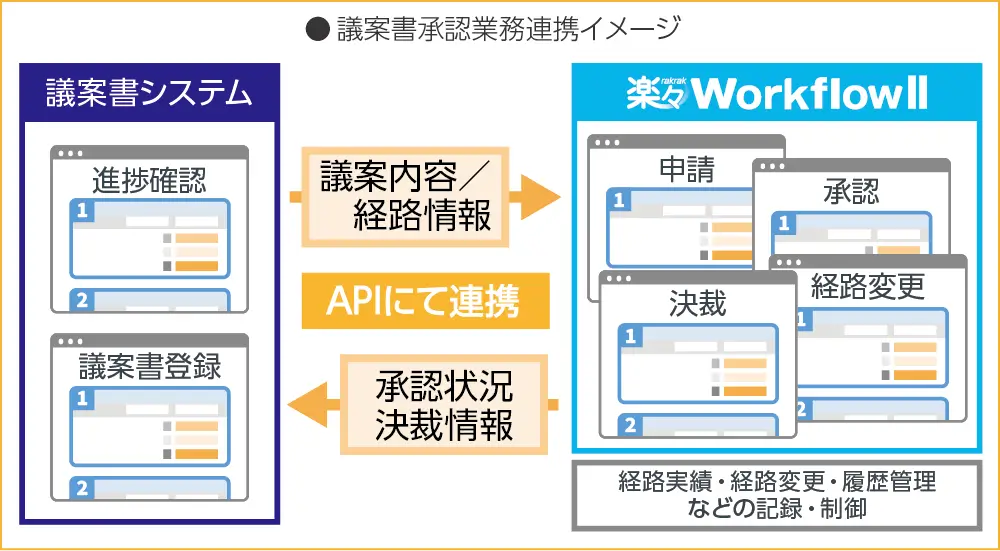

「議案書の電子化にあたっては、大きく2つの課題がありました。ひとつは、承認経路が極めて複雑で、楽々WorkflowIIの標準機能だけでは対応が難しい点。もうひとつは、承認履歴や改ざん防止といった内部統制の機能を自社開発で賄うには、ハードルが高すぎたことです。そこで当社では、承認経路の設定は、独自に開発した『議案書システム』で行ったうえで、議案内容と経路情報を楽々WorkflowIIへデータ連携。承認操作、承認実績、改ざん防止などの内部統制は楽々WorkflowIIの標準機能に委ねるというハイブリッド構成を採用しました。楽々WorkflowIIをワークフローエンジンとして活用し、その機能だけでは対応が難しい部分を最小限の独自開発で補完する形です。この仕組みでは、申請者が議案書システムで申請書を作成すると、連携された情報に基づいて該当する承認経路候補が自動表示され、その中から選ぶだけで申請が完了します」(篠田氏)。

これにより、議案書の電子化が進み、紙での回付や押印に加え、メール便の手配、回覧に要する時間、問合せ対応、台帳管理、ファイリング、控えの展開といった煩雑な作業も削減された。とくに、複数部門をまたぐ承認が必要となる投資議案においては、紙によるやり取りや確認作業の手間が大幅に減少した。その結果、これら一連の業務負担の軽減によって、年間で約1,500時間分の工数削減が可能になったと試算されている。

そのほかの申請書でも、電子化による業務効率の向上は着実に進んでいる。たとえば出張申請では、従来3日かかっていた処理が、1日で完了するようになったという。

トヨタ生産方式を支える現場力に、デジタル活用が融合

データドリブン経営に向けた基盤づくりが着実に前進

今回の取り組みを支えた要因について、山瀬氏は「トヨタ生産方式(TPS)が果たした役割は大きいと思います」と語る。

「もともとトヨタ車体にはわずかなムダも見逃さずに削減するTPSの文化が根付いています。しかし、既存のシステムではムダを発見しても、それを削減するための機能が備わっていませんでした。それが、楽々WorkflowIIへの移行によって可能になったのが、今回の取り組みです。今後はさらに楽々WorkflowIIの機能を最大限に活用し、『ワンクリックのムダ』にも目を向けて、より働きやすく、生産性の高い職場を築いていきたいと考えています」(山瀬氏)。

トヨタ生産方式の思想にデジタルの力が加わったことで、現場主導の改善がより加速。日々の業務がデータ化され、プロセスの可視化や継続的な改善が進んでいる。その背景には、導入直後から続けてきた勉強会や社内サポート窓口の整備があり、これが8年間にわたって市民開発を根付かせる下支えとなった。一方で、利用範囲の拡大に伴い、中長期での検討課題として次世代ワークフロー基盤としての活用も視野に入れている。

こうした前向きな取り組みと課題意識の両輪が、2027年に向けてトヨタ車体が掲げる「データドリブン経営」の実現を力強く後押ししている。

デジタル変革推進部

Tマネジメント室

主任 山瀬 洋行 氏

デジタル変革推進部

デジタルソリューション室

グループ長 篠田 直也 氏

デジタルエンジニアリング部

渡辺 秀樹 氏