ワークフローとは?意味から組織における役割まで、基礎を徹底的に解説!

目次

ワークフローとは?

ワークフローとは、特定の業務目標を達成するために、一連のタスクがどのように流れていくかの手順や流れを指します。その名のとおり「ワーク(仕事・業務)」と「フロー(流れ)」を組み合わせた言葉です。業務における一連の手順や流れ、またはその流れを図式化したものであり、特定の業務プロセスやタスクの流れを示し、どのように作業が進行するかを明確にするものです。

ワークフローの基礎知識

もともとワークフローは、製造業において作業工程を設計し、生産効率を向上させるために活用されていました。作業工程に関わるモノの流れや人の作業、業務のプロセスを可視化・制御することで、生産性の大幅な向上を実現しました。

近年では、ワークフローは製造業の作業工程に限らず、幅広い業務で用いられています。多くの場合、業務を進めるうえでは、書類の作成・起案や承認といったプロセスを踏むことになります。たとえば、契約書を締結する際は、契約書の作成・起案を行い、責任者が承認した後に、部門による決裁が行われることになるでしょう。

ワークフローは、そのような 業務上の書類の流れを扱う場合が多い といえます。

ワークフローによって業務改善・業務効率化が図れる

ワークフローによって得られる 大きなメリットとしては、業務改善・業務効率化 が挙げられます。ワークフローでは、まず対象となる業務の流れをパターンごとに洗い出し、各パターンを可視化します。

各パターンを可視化することで、以下のような情報を明確に捉えることが可能です。

- 業務の作業内容や手続き内容

- 業務に関係する部署や担当者、およびそれぞれの役割

- 関係者の間でやり取りされる情報の内容(文書やデータなど)

これまで暗黙知となっていた上記のような情報がワークフローによって可視化されることで、関係者の間で業務に対する客観的な評価を実施できます。つまり、 「モノ」「ヒト」「情報」「プロセス」といった経営における重要なリソースの情報共有 が図れるのです。

そして、ワークフローを用いた客観的な評価によって、 現状の業務の問題点や無駄な箇所、非効率さが浮き彫りになってくる でしょう。業務上の問題点や非効率さを正しく把握し、適切な対策を実施することで、業務改善・業務効率化が図れます。さらには、 意思決定スピードの向上や経営判断の合理化 など、 経営全体的なメリット も生まれます。

このように、ワークフローは 「ヒト」「モノ」「情報」「プロセス」などの経営におけるリソースを最適化し、業務効率化や情報伝達の迅速化・精緻化を実現 するのです。

-

ワークフローとは、単に申請承認業務のことだけでなく、特定の作業やタスクのプロセスを指すこともあります。

ワークフロー活用事例

ワークフローは、ビジネスプロセスを効率化し、組織内のコミュニケーションを円滑にする重要な要素です。具体的な業務例を挙げながら、ワークフローの活用事例を紹介します。

稟議

稟議は、企業や組織内での意思決定のために必要な手続きを文書化したものです。ある事項についての提案や実施依頼を行う際に、関係者の承認を得るための書類を作成し、上司や関連部門に回覧します。稟議にワークフローを導入することで、プロセスの効率化や可視化が進み、進捗状況がリアルタイムで把握できるようになります。また、人為的なエラーや記入ミスの減少、承認履歴の透明性が向上することで、組織の迅速かつ効果的な意思決定が可能になります。

稟議の例

- 起案者が稟議書を作成

- 上司が起案された稟議を承認

- 関連部門に回覧

- 経営層や管理職が決裁

- 決裁された稟議の保管

経費精算

従業員が出張や物品の購入にかかった経費を精算する際のプロセスでは、領収書を添付した経費精算書を作成し、上司の承認を得る必要があります。経費精算にワークフローを導入することで、従業員はシステム上で経費精算書を作成し、必要な証憑をアップロードします。経費精算書が提出されると、上司や経理部門はシステム上で承認を行い、支払い処理が進みます。この手法により、煩雑な紙の処理が不要になり、精算の速度が向上し、承認状況がリアルタイムで確認できることで、経費管理の透明性が高まります。

経費精算の例

- 従業員が経費精算書を作成

- 承認者が申請書類を承認

- 経理部門が承認

- 精算処理の実行

- 申請書類の保管

人事・総務系

人事・総務系の申請とは、従業員の採用、異動、研修、休暇取得、経費精算などのさまざまな事項について、必要な承認を得るために行う手続きのことを指します。これらの申請は通常、担当部門から上司や管理職を経て、最終的には人事部門や総務部門で処理されます。人事・総務系の申請にワークフローを導入することで、申請プロセスが効率化され、承認手続きの迅速化や透明性の向上が図れます。これにより、業務の迅速化が実現し、エラーの削減や進捗管理ができるため、より効果的な意思決定が促進されます。

従業員採用の例

- 起案者が申請書を作成

- 上司の承認

- 人事部門や総務部門への回覧

- 申請書類の保管

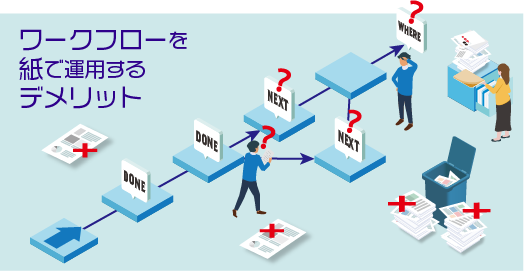

ワークフローを紙で運用するデメリット

では、このワークフローを紙ベースで行うとどのようなデメリットがあるでしょうか。

- 紙や輸送、保管場所の確保のためのコストがかかる

- 記入漏れや記入ミスを防ぐ機能がないので、再申請が必要になるケースがある

- 誰に回せばいいのか、どこまで承認が進んでいるのかわからない

- 作業するために出社する必要があり、外出先でも承認できない

- 承認や回覧を一人ずつ行う必要があるので、回付の時間がかかる

- 決裁された書類を整理する手間がかかり、整理しても過去文書を探すのに時間がかかる

などがあげられます。これらのデメリットを抱えたまま運用することで効率性や生産性が低下する可能性があります。

-

但し、紙で運用する場合、適宜追記できたり、付箋を貼ってメモを残すことができるなど柔軟性があるというメリットもあります。

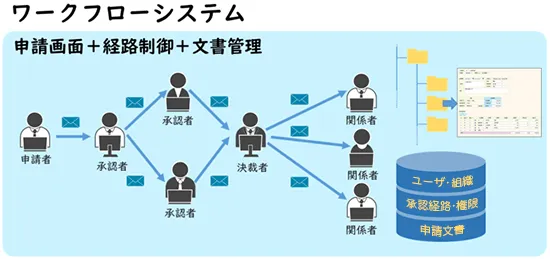

ワークフローシステムとは

ワークフローシステムとは電子的な手段によって業務の流れを定義し、その流れに従って業務を流し、その状況をモニタリングできるコンピュータソフトウェアです。 紙ベースの業務を電子化することによって、 業務の大幅なスピードアップと効率化 を実現するだけでなく、 業務ルールの順守、情報管理レベル向上の効果 も期待できます。英語ではWorkflow Management System (WFMS)と言います。

ワークフローシステムの選び方

ワークフローシステムを導入するとき、どのようにして製品を選べばよいでしょうか。

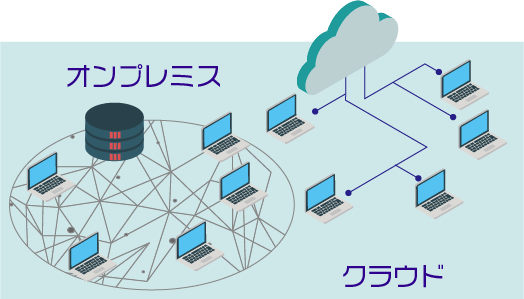

提供環境(オンプレミス型・クラウド型)は自社に合っているか

ワークフローシステムには大きく2種類あります。オンプレミス型か、クラウド型かの2種類です。それぞれのメリットとデメリットを抑え、どちらか適しているか検討してみましょう。

オンプレミス型のメリット

- データの完全な管理:オンプレミス環境では、データのセキュリティや管理権限が自社で完全に管理できます。

- カスタマイズ性:自社のニーズに合わせてワークフローをカスタマイズできるため、柔軟性が高いです。

- セキュリティコントロール:セキュリティポリシーやアクセス制御を自社で管理できるため、セキュリティ懸念が少ないです。

オンプレミス型のデメリット

- 費用と時間:オンプレミス環境の導入には、サーバー準備やソフトウェアのインストールなど大きな費用と時間がかかります。

- 拡張性の制限:自社のITインフラが限られているため、スケーリングや柔軟な拡張が難しい場合があります。

- メンテナンス:ハードウェアやソフトウェアのメンテナンスやアップデートを自社で行う必要があるため、管理コストがかかります。

クラウド型のメリット

- コスト削減:クラウドサービスは月額課金体系が多く、サーバー準備やソフトウェアインストールが必要がないため初期費用を抑えコストを削減できます。

- 拡張性と柔軟性:利用規模に応じて柔軟に利用人数などを追加することができます。

- アクセスしやすい:インターネットに接続されている環境であれば、どこからでもアクセスできます。

クラウド型のデメリット

- インターネット接続が必要:クラウドサービスを利用するためには常にインターネット接続が必要となります。

- セキュリティ懸念:データがクラウド上に保存されるため、セキュリティリスクが高まる可能性があります。

- カスタマイズ性の制限:カスタマイズが制限される場合があるため、自社にニーズに完全に適さない場合があります。

昨今では、IaaS(Infrastructure as a Service)でインフラを借りて、オンプレミス版を導入するお客様も増えています。自社で新しくサーバーを増やしたくないが、複雑な業務要件に対応するためカスタマイズはしたい、という場合はそちらも検討してみましょう。

誰でも簡単に操作できるか

ワークフローというのは、社内の人間ならだれでも使う機会のあるシステムです。申請や承認操作はもちろん、ワークフローの構築も誰でも簡単にできるほうがよいでしょう。

システム導入というと、情報システム部門が行うイメージがありますが、構築を所管部門で行えるシステムを導入することで、構築の工数を分散することができます。このような市民開発を行うことができれば、各業務のワークフロー化も行うことができるので業務の効率化にも繋がります。

-

フォームや経路を構築する際に、ユーザが利用するPCに標準でインストールされているソフト(ブラウザ)などで構築できるワークフローパッケージを選べば、市民開発を広げていくことも可能です。

※パッケージによっては、専用のソフトをPCそれぞれにインストールが必要なものもあります。

承認ルートを柔軟に設定できるか

さまざまな業務プロセスに実現するために、複雑な経路を構築できるのはもちろん、回付を開始したあとでも、その場その場で柔軟に経路の変更に対応できる製品を選びましょう。また、管理者がすべて設定するのではなく、ユーザ側で対応できるほうがよいでしょう。

-

ワークフローの構築を誰でもできるように、ブラウザベースでできるか確認すると良いでしょう。構築用のソフトウェアのインストールが必要な場合があります。

機能は充実しているか

ワークフローシステムを検討するとき、画面や経路に関する機能だけではなく、運用開始したあとに必要になる機能まで検討しましょう。

- 人事データを予約しておけるか

- スムーズな組織異動ができ、異動対応に必要なメンテナンスの手間がかからないか

- システムを拡張して、ユーザや利用会社を増やしていけるか

など、チェックするポイントは多くあります。最初はなかなか評価するのが難しいので、大規模利用での運用実績 を確認するのもいいでしょう。

システム連携は可能か

ワークフローシステムを独立して利用する場合もありますが、社内の基幹システムや会計システムなどの別のシステムと連携することでさらに業務効率化できます。まずはワークフローシステム単体で利用し、あとから連携を検討していく場合もあります。製品を検討する際には、今後別システムとの連携が可能かどうか、その機能を有しているかチェックしておきましょう。

サポートは充実しているか

導入時や、運用開始したあとの技術的なサポートがどの程度できるのか確認しておきましょう。また、製品の保守サポートも重要です。保守切れしたり、バージョンアップを必要とする製品の場合数年後にまたリプレイス検討する必要がでてきます。保守切れがなく、10年、20年と長期で利用し続けられる製品を選びましょう。

導入実績の豊富さ

システム導入のための要件はお客様によってそれぞれです。自社と同じ業種・業態の導入企業があれば、その業種でよくある運用の実現性を確認できることがあります。なるべく豊富な導入実績を有する製品を選ぶことで、導入後のギャップを抑えることができます。

-

ワークフローシステムを選ぶときのポイントについて、社内で検討し事前にまとめておきましょう。

ワークフローシステム導入の成功事例

三菱電機株式会社様の導入事例

国内を代表する電機メーカーである三菱電機株式会社(以下、三菱電機)は、20年以上の利用により老朽化が進んでいた旧来型の標準ワークフローに代わり、新標準ワークフローとして楽々WorkflowIIを導入。ノーコードで画面や承認経路を設定できる楽々WorkflowIIの利点を活かし、エンドユーザ主導で開発を行う「市民開発」でシステム展開を進めた結果、急速な勢いで三菱電機グループ内にシステムが普及した。運用開始から約2年半後にはユーザ数が10万人以上に達し、新たな標準ワークフローシステムを確立した。

三菱電機グループが標準ワークフローシステムとして楽々WorkflowIIを採用。「市民開発」を原動力に短期間で10万人以上へのシステム展開を達成。

学校法人青山学院様の導入事例

東京都渋谷区に本拠を置く学校法人青山学院では、組織構造の複雑さなどが要因となり、紙の申請書が業務効率化を妨げるボトルネックとなっていた。そこで、同学院は楽々WorkflowIIを導入し、紙の申請書の電子化を推進。システムを効果的に運用できる組織体制を構築するなどして導入を進め、当初目的にしていた申請業務のすべてを電子化した。これにより、同学院では約4,500枚/年の紙の申請書が削減されたほか、オプション機能の「ハイパー全文検索」を活用した全文検索も実現。従来行っていた紙の台帳による管理も不要になっている。

楽々WorkflowIIが大規模かつ複雑な組織の業務効率化を一挙に実現。ハイパー全文検索により事務部門への問合せ業務を大幅削減。

株式会社ふくおかフィナンシャルグループ様の導入事例

福岡県、熊本県、長崎県を中心とした九州全域にネットワークを有する広域展開型地域金融グループのふくおかフィナンシャルグループでは、働き方改革プロジェクトの一環としてICTを活用したペーパーレス化を推進していた。「楽々WorkflowII」の導入により、文書回付の可視化や時間短縮、コスト削減を実現し、さらにグループ会社を横断したやりとりも可能となった。

文書回付の見える化や時間短縮、コスト削減、利便性向上を同時に実現。

ワークフローについてのよくある質問

- ワークフローを構築する利点は何ですか?

-

ワークフローを構築することで、タスクの可視化、業務の標準化、効率的なコミュニケーション、エラーの減少、そして生産性の向上が期待できます。

- ワークフローを導入するまでのステップを教えてください。

-

以下がワークフローを導入するまでの5段階のステップとなります。

- 準備と分析

目的を明確にし、現行プロセスを評価する。 - 設計

新しいワークフローを設計し、必要な要件を定義する。 - ツール選定とプロトタイプ作成

適切なツールを選び、プロトタイプを作成してテストする。 - 導入とトレーニング

ワークフローを正式に導入し、関係者にトレーニングを実施する。 - モニタリングと改善

成果をモニタリングし、定期的にプロセスを改善する。

- 準備と分析

- ワークフローの改善はどのように行うべきですか?

-

ワークフローの改善には、プロセスの分析、ボトルネックの特定、関係者からのフィードバックの収集、定期的な見直しを行うことが重要です。また、データを活用して効果を測定し、逐次改善を行うことが推奨されます。

執筆者:酒井 美紀

住友電工情報システム株式会社

ビジネスソリューション事業本部 第一システム開発部

東京フレームワークコンサルティンググループ

楽々WorkFlowIIを中心にお客さまの業務改善やDX推進を支援中。