稟議とは? 社内稟議と決裁の違いから書き方などを解説

会社内の重要事項決定に欠かせない社内稟議(りんぎ)ですが、決裁との違いが分かりにくい部分もあります。

また社内稟議は複雑なプロセスを経由するため、非効率な面もあるとされています。

本記事では、社内稟議の概要、決裁との違い、社内稟議の書き方や効率化のための方法などをご紹介します。

稟議(社内稟議)とは

稟議とは、企業や団体において特定の意思決定に関する承認を得るための内部手続きのことを指します。

このプロセスは、組織内の様々な階層や部署の意見を集約し、透明性を持って意思決定を行うために不可欠です。

特に「社内稟議」は、組織内での重要な事案について、上司や関係者に対して承認を求めるために実施される文書やプロセスであり、企業の運営に大きな影響を及ぼします。

承認・決裁を得たい事柄について取りまとめた文書のことを「稟議書(読み方:りんぎしょ)」と言います。

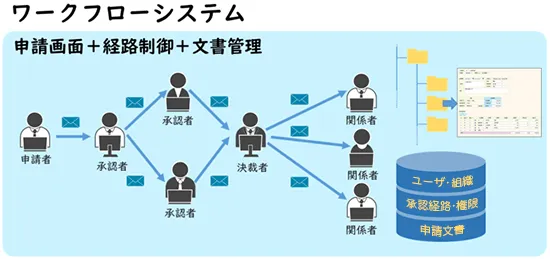

従来、紙ベースでの稟議書が一般的でしたが、近年ではデジタル化が進み、ワークフローパッケージを導入する企業も増加しています。これにより、稟議プロセスの効率化や迅速化が図られています。

一般的な稟議の流れは以下のような流れで実施されます。

- 稟議書の作成:目的や内容を明確に記載した稟議書を作成します。

- 関係者の確認:関係する部署や上司に対して、稟議書の内容を確認してもらいます。

- 承認の取得:所定の承認者から承認印または電子承認を得ます。

- 最終決定:承認が完了したら、内容に基づいて正式な決定がなされます。

- 記録の保管:稟議書と承認の記録を適切に保管し、必要に応じて参照できるようにします。

また企業では以下のような場面で稟議が行われています。

- 予算の支出:新しいプロジェクトやキャンペーンに対しての予算承認。

- 設備投資:新しい機器やシステムの導入に関する承認。

- 人事異動:従業員の配置転換や新規採用に関する意思決定。

- 業務委託:外部業者への業務委託や協力依頼に関する承認。

- 社内規定の改定:新しい社内ポリシーや規定を導入する際の承認 ・・・・など。

稟議のプロセスを通じて、組織内の意見を集約し、透明性のある形で意思決定を行うことが可能となります。

特に、予算の確保や部署間の調整が必要な案件においては、稟議制度が重要な役割を果たします。

稟議と決裁の違い

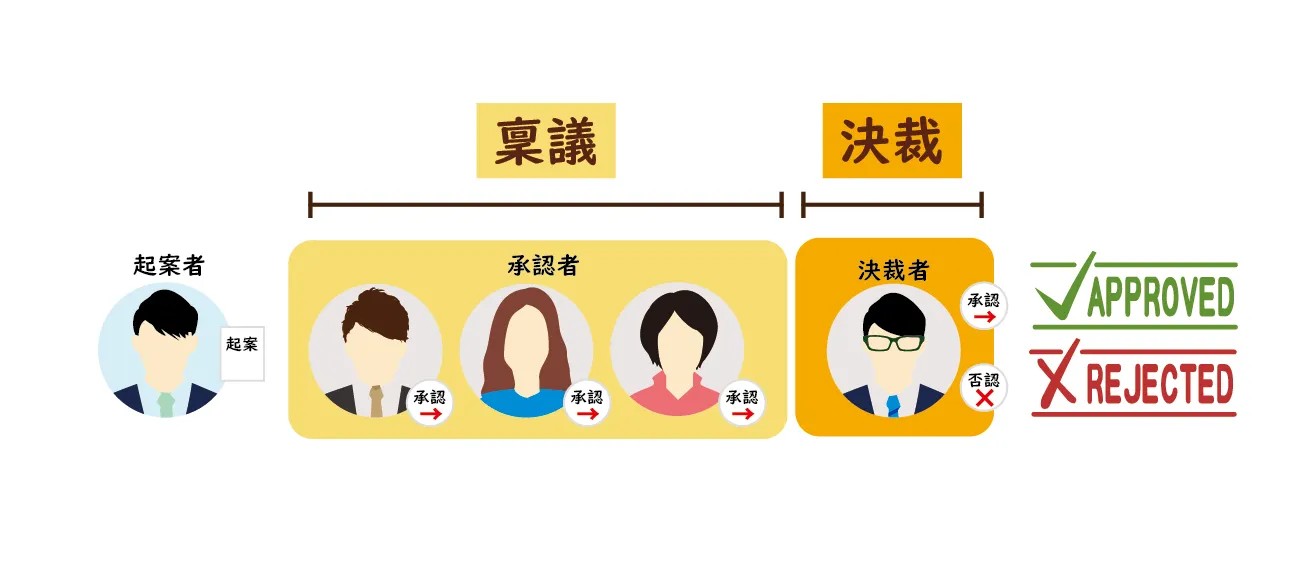

「稟議」と「決裁」はどちらも、所定の事項を決定する際に用いられる言葉のため混同しがちですが、異なる意味を持ちます。

まず、稟議とは、社内で承認権を持っている人から承認を得る業務を指し、一般的には、複数の承認者から段階的に承認を得ていきます。

一方、決裁は、決定権を持つ上長が最終判断を下すことを指します。

例えば、すべての承認者から承認されている稟議でも、決裁権を持つ者が承認を拒めば、その稟議は否認されることになります。

※監修者コメント

稟議書を通じた決裁が必要なシーンと、決裁書やプレゼンテーション等で決裁が必要なシーンがありますが、使い分けについて社会的に明確な決まりはなく、職場のルールや考え方によって異なります。

稟議書の書き方やコツ

稟議をスムーズに通すためには、分かりやすい稟議書の作成が不可欠です。

稟議書のフォーマットは会社ごとに決まっていることが多いですが、ここでは基本的な書き方やコツをご紹介します。

- 結論から書く

稟議書は結論から述べるようにしましょう。

承認者はいくつもの稟議書に目を通しているため、業務をスムーズにするには短時間で把握しやすい簡潔な文章にする必要があります。

背景や考え方などを述べると結論が分かりにくくなり、何が書いてあるのか理解するまでに時間がかかってしまいます。

申請事項や申請理由、費用対効果などを簡潔に記載しましょう。 - メリット・デメリットを提示する

申請事項のメリット・デメリットを提示し、メリットが大きいことを強調しましょう。

主観ではなくきちんとデータを添付すると分かりやすくなり、説得力も増します。 - 具体的データを用いる

データを用いる際には具体的なデータを使いましょう。

たとえば、「作業量削減につながる」と書いても漠然としていてイメージができません。

「1週間に約10時間の削減が可能」と記載すればメリットが伝わりやすいでしょう。

また費用対効果も記載することが大切です。 - あらかじめの根回し

関係各所に事前に話を通しておくなど、あらかじめ根回しを行っておくとスムーズです。

どのような懸念点があるのかをあらかじめ知っておけば、稟議書を作成しやすくなるでしょう。

稟議の種類

稟議の具体的な種類は企業や組織によって異なりますが、一般的には以下のような種類があります。

- 契約稟議

- 購買稟議

- 採用稟議

- 接待交際稟議

- 捺印稟議

契約稟議とは

他企業と取引契約を締結する前に行う稟議ことです。契約内容や契約条件が適切かどうかを社内で評価し、法的なリスクやビジネス上のリスクについて検討しましょう。大きな予算が動くこともあるので、契約の目的や対象物、価格、支払い条件、期間など、しっかりと情報を記載し差戻しのないようにしましょう。

購買稟議とは

物品やサービスを購入する際に行われる稟議のことです。日常的に使う文房具から、高額な物品やシステムなど対象はさまざまです。購入する前に、品質や納期、サプライヤーの評価はもちろん、複数の見積もりを比較し費用対効果や導入のリスクを検討したうえで決定しましょう。

採用稟議とは

新しい従業員を採用する際に行われる稟議のことです。今企業が求めている人物像や候補者の採用を決断するための情報の他に、採用費用や予算に関する情報も稟議には含まれます。適切なタイミングで迅速な回付を行うことで、組織にとって最適な人材を選定し効果的な採用が行うことが出来ます。

接待交際稟議とは

企業内で接待活動をする前に行われる稟議のことです。接待の相手や、目的、金額や詳細な接待内容を明記します。キャッシュフローや予算の管理をしっかりと行うことで、企業のコンプライアンスを遵守し、接待活動を適切かつ透明性をもって行うことが大切です。

捺印稟議とは

すでに承認が得られている契約書に対し押印を求める稟議のことです。捺印にもいくつか種別があります。また、捺印する場所や数の指定も重要です。申請に間違いがないよう、稟議の内容には捺印の種別ごとに捺印数や部数を記載できるようにしておくと良いでしょう。

稟議書の作成が可能なソフトウェア:楽々WorkflowII

社内稟議のデメリットとして挙げられるのが、書類作成の手間と承認作業に時間がかかる点です。

しかし、ソフトウェアを導入すれば、稟議書の作成から承認までスムーズに行えます。

ここでは、稟議書の作成が可能なソフトウェアとして、「楽々WorkflowII」をご紹介します。

- 稟議書のワークフローが一目で分かる

楽々WorkflowIIなら、稟議書がどこまで承認されているのか、誰がいつどの稟議書を承認したのかなどのワークフローが一目で分かります。 - 日本の商習慣にあった複雑な承認フローも実現可能

「根回し」や「合議」など日本の商習慣である独特で複雑な承認フローも実現可能です。

申請者は申請前に入力内容に応じて、申請者自身で新たな関係者、承認者を自由に追加・変更・削除することができます。

また承認フロー中の承認者は、後続の承認者を自由に追加・変更・削除することができます。 - 書類を起こすたびに一から経路の設定を行う必要がない

文書の種類に合わせて承認経路を定義できるため、申請者は書類を起こすたびに一から経路設定を行う必要がありません。

あらかじめ経路を複数設定しておくことで、条件に合った経路が自動的に選択されます。 - ソフトウェアで稟議書作成を効率化しよう

社内稟議は社内の重要事項を決定する大切な業務ですが、複数人の承認者が必要なため承認までのワークフローが煩雑で時間がかかります。

稟議書作成から承認までを効率化できるソフトウェアを導入するのがおすすめです。

業務効率化だけでなく、データとして残るため万が一の際の確認も容易です。

楽々WorkflowIIをぜひ検討してみてはいかがでしょうか。

※監修者コメント

稟議書に対する承認者が多いほど、稟議から業務実施までに時間がかかりがちです。そのため、ITツールを活用することで、決裁時間の短縮に繋がるだけでなく、稟議書の正確性や保存性を強化するメリットがあります。

監修者プロフィール:

岡晴雄(株式会社オドック 代表取締役 / 組織活性プロデューサー)

大手人材サービス、人事コンサルティング企業勤務を経て、現職。

「幸せを感じながら働ける組織を世界中に増やし続ける」を理念に掲げ、国内だけでなく東南アジアでも、研修・講演、採用支援、人事制度設計等を通じて、組織改革をサポートしている。

人事専門雑誌等への寄稿多数。