日鉄スラグ製品株式会社

4社の合併に伴う購買業務の統合を楽々ProcurementIIで実現

購買の仕組みの統一・標準化と約80%の取引先とのWeb化により、効率的で信頼性の高い購買プラットフォームを確立

日本製鉄グループの一角であり、鉄鋼製品の生産過程で副産物として生まれる鉄鋼スラグを環境にやさしい資材に加工・販売する日鉄スラグ製品株式会社(以下、日鉄スラグ製品)は、2014年に合併した4社の購買業務を標準化するため楽々ProcurementIIを導入。

従来、4社は購買業務のフローや運用が大きく異なっていたが、導入を通じて業務の標準化を実現した。内部統制強化を実現し、購買情報の水平展開の試みが始まったほか、購買業務の約80%をWeb化するなど、高度かつ利便性の高い購買プラットフォームが確立されている。

目次

4社の合併に伴い、社内に異なるフローが並立

システムの老朽化も進み、購買業務の統合が急務に

鉄の生産過程で副産物として生成される鉄鋼スラグ。セメント原料や道路用資材、コンクリート用骨材などに利用されており、私たちの生活インフラを支えているとともに、CO2の削減や資源採掘の抑制に貢献。また、鉄分をはじめとするミネラルを多く含んでおり生態系の維持や環境保全にも効果を発揮することから、近年では「地球にやさしい21世紀の環境資材」としても注目を集めている。

その鉄鋼スラグ製品のリーディングカンパニーであり、日本製鉄グループの一角を占めるのが日鉄スラグ製品だ。同社は2014年7月に鉄鋼スラグ製品に関連する4社を統合・再編して全国展開のスラグ製造・販売会社として設立された。

2014年の統合における課題の一つが事業所ごとに異なる購買業務の仕組みの統一だった。日鉄スラグ製品は、同年の4社合併後しばらくの間、混乱を避けるため、それぞれの業務体制を維持したまま業務運営を行っていたが、合併後3年を経て仕組みの統一は待ったなしの状態だった。当時の状況について、当時購買の仕組み構築にあたった柿崎博一氏は振り返る。

「合併によって誕生した事業所のほとんどはもともと別の会社のため、購買業務のフローや運用方法は異なるものでした。具体的には、ある事業所では購買依頼から検収までの全体を紙の帳票で運用していた一方、その他の事業所では全体のプロセスを自社開発で構築した簡易システムで運用するなど、運用方法が統一されていませんでした。その結果、購買業務標準が統一されておらず、また、効率面でも課題がある状況でした。加えて、当時のシステムの老朽化も進み、待ったなしの状況でした。こうしたなかで、購買業務の標準化に向けた取り組みが開始されたのです」(柿崎氏)。

「実績」と「人」を評価し、楽々ProcurementIIを導入

業務標準の統一や、帳票の自動発行やWebでの取引先とのやりとり、人によるFAX送信の廃止などによって効率化され、信頼性も格段に増したことから全社へのシステム展開が加速

購買業務の見直しにあたって、日鉄スラグ製品が最初に取り組んだのは購買業務の標準を決めるための要件定義だった。組織内で標準となる購買業務のステップや各ステップで発行する証憑を先行して決めることで、この後に導入するシステムに必要な機能を見極めるのが目的だった。その後、同社は先行して定義した購買業務の要件をもとにシステムの選定を実施。十個程度の製品を比較し、そのなかから3製品を抽出してデモを依頼した。

その結果、楽々ProcurementIIの導入が決まる。選定の決め手になったのは実績と人、機能、グループ他社の評価だったと柿崎氏は話す。

「楽々ProcurementIIは、デモを実施した3製品のなかで最も多くの導入実績を有しており、製品の機能については他より頭一つ抜けている印象でした。実際に、楽々ProcurementIIには当初の要件を満たす機能がほとんど揃っていました。さらに、営業担当者やSEの方がとても懇切な対応をしてくださり、最初のミーティングで購買業務の要件について尋ねた際の回答が私の意図をくんでいる的確なもので、練度の高い人材がいらっしゃるのだと、さらに信頼が増しました。加えて、比較した3製品のなかでランニングコストを含めた費用が最も安かったことも選定の後押しになりました」(柿崎氏)。

こうして楽々ProcurementIIの導入を決めた日鉄スラグ製品は、柿崎氏を中心に全社導入プロジェクトを開始する。プロジェクトは、主に構築フェーズと稼働準備フェーズの2つの段階で進められた。まずは構築フェーズで当初に定義した購買業務の要件をシステムに反映。たとえば、全社標準の請求書のひな形を作成し、取引先との間の消費税の端数(1円)違いによる修正業務を撲滅するなどした。

システム構築後には稼働準備フェーズとして、稼働に向けた各事業所へのシステム展開を推進。各事業所の購買担当者を導入役に指名し、さらにその担当者が事業所の各部門のキーパーソンにシステムの操作方法をレクチャーする体制で組織全体への定着を図った。当初、柿崎氏は購買業務の見直しに対して、各事業所からの反発を予想していたが、その懸念は杞憂に終わる。各事業所の従業員は当初は慣れないシステムへの戸惑いもあったが楽々ProcurementIIの導入を進める中で前向きな取り組みに変わっていった。とくにアピールポイントになったのが、手作業のシステム化による効率化や転記ミスの撲滅、取引先とのやりとりのWeb化による効率化、人手による取引先へのFAX送信の廃止などだった。小規模な取引先も多いため、導入前はWebでの取引の浸透に疑問の声も出ていたが、この点は杞憂に終わり、予想を越えるWeb化率となっている。また、人の手によるFAXの利用には非効率な作業や誤送信などのリスクが伴う。その点、楽々ProcurementIIの活用を浸透させればFAXはシステムから自動で送信され、人手によるFAX送信を廃止できる。これらにより、各事業所は積極的に導入に取り組んだ。こうして、日鉄スラグ製品の導入プロジェクトは着実に進行し、導入開始から1年ほどで全社での運用がスタートする。

年間15,000件以上、取引先全体の約80%の購買業務を

楽々ProcurementIIのWeb機能(Web-EDI)で実施

法改正にも速やかに対応できる統合的なプラットフォームを確立

現在、日鉄スラグ製品では購買の仕組みの統一が必要だった製造4事業所のすべてで楽々ProcurementIIが利用されている。また、年間購買件数の約19,000件のうち、15,000件以上を楽々ProcurementIIのWeb-EDIで実施している。この、楽々ProcurementIIによる購買業務のWeb化率は実に約80%にのぼり、なかにはほぼ100%で実施している事業所もある。

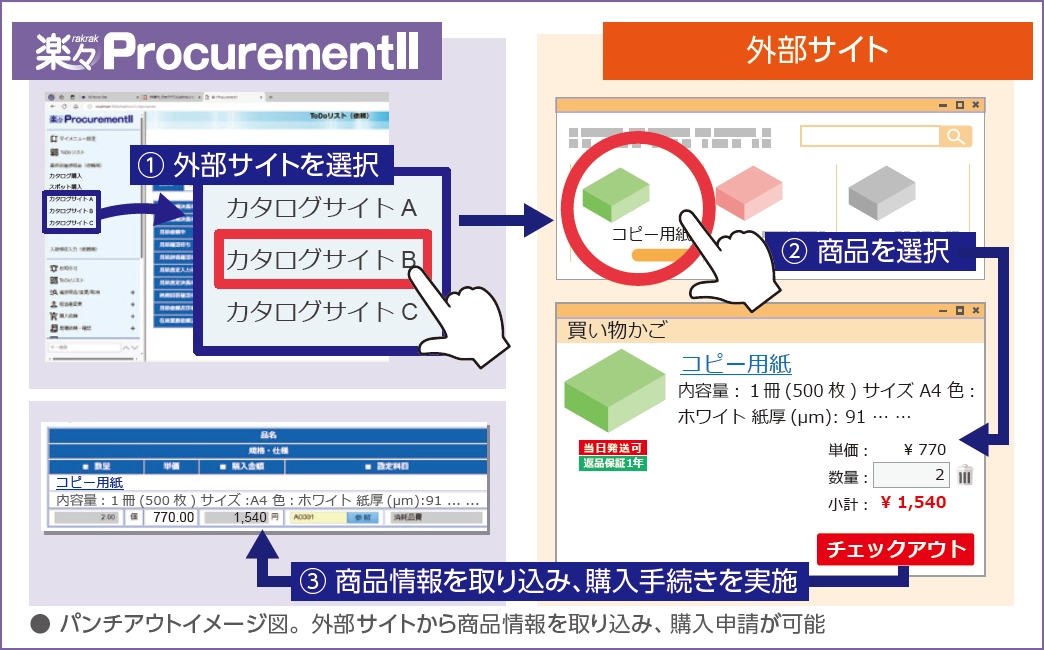

購買業務に要する手間も大幅に削減されている。従来は、事業所ごとにバラバラだった購買業務のフローはすべてシステム上で標準化され、法令上アウトプットが義務付けられているものを除いて日鉄スラグ製品が紙の帳票で購買業務を行う機会はほとんどなくなった。さらに、楽々ProcurementIIの機能である「パンチアウト」を活用したことにより、外部サイトで選択した商品情報が自動的に取り込まれ、効率的な購買が実現している。

楽々ProcurementIIの導入により購買業務の統合的な管理も可能になった。それによる業務の変化について柿崎氏は説明する。

「法改正などの環境変化に対応しやすくなりました。たとえば、2023年にスタートしたインボイス制度により請求書の書式変更などが必要になりましたが、その際には全社一斉で変更対応を完了できました。こうした統合的な管理が可能になったことは導入の大きな成果の一つです。また、全社の購買履歴を簡単に参照できるようになりましたので、購買内容の共有化が可能になったことも導入の成果です」(柿崎氏)。

楽々ProcurementIIは、日鉄スラグ製品において購買業務を標準的かつ統合的に運用する購買プラットフォームとして重要な役割を果たしている。

選定時の「型づくり」が、システム展開の成功を支える

最後に、導入を成功させたポイントについて柿崎氏に聞いた。

「システム選定の段階で、標準となる購買業務の要件を定義したのが何よりも大きかったです。まず初めに購買業務の『標準』を作っておいたので、スムーズにシステムを展開できました。これから楽々ProcurementIIを導入する企業には、最初に購買業務の標準化に取り組むことをお勧めします」(柿崎氏)。

組織再編などの際には、いかに既存の業務を統合し、新たな体制を築くかがポイントになる。その体制を支えるプラットフォームとしての力が楽々ProcurementIIには備わっている。

柿崎 博一 氏