DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?

意味や定義について解説

近年、DX(デジタルトランスフォーメーション)という考え方が一般的となってきました。

DXとは、デジタルによる変革のことで、デジタル技術によって生活が変革していくことを指します。

しかし、IT化などと違いが分かりにくいため、DXは具体的にどんなことを指すのか疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、DXの概要やメリット、対応方法などをご紹介します。

目次

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

経済産業省では、DX(デジタルトランスフォーメーション)を下記のように定義しています。

参考:「DX 推進指標」における「DX」の定義

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

出典:『「DX 推進指標」とそのガイダンス』P.2

https://www.jimga.or.jp/files/news/jimga/200909_meti_guidance.pdf

2018年に経済産業省は「デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会」を設置し、DX推進を呼びかけたことで一気にその概念が注目されるようになりました。

DXが注目されるまでの経済産業省の主な動き

| 2018年5月 |

「デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会」を設置 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_transformation/index.html |

|---|---|

| 2018年9月 |

『DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~』を公開 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/dx/DX_report.pdf |

| 2018年12月 |

『デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン』(DX推進ガイドライン)を公開 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/dx/dx_guideline.pdf |

| 2019年7月 |

『「DX 推進指標」とそのガイダンス』を公開 https://www.jimga.or.jp/files/news/jimga/200909_meti_guidance.pdf |

「Digital Transformation」のTransは交差するという意味もあり、交差を一文字であらわす「X」を用いてDXという名称が使われています。

また既存の概念を覆すような革新的なイノベーションをもたらすものを指すケースも挙げられます。

DXと一緒に語られることが多いのが、「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」です。

どちらも「デジタル化」と訳されますが、以下のような違いがあります。

デジタイゼーション

ある工程において効率化のためにデジタル技術を導入するなど、部分的なデジタル化を指します。

デジタライゼーション

自社や外部も含めて長期的な視野で全体をデジタル化する取り組みです。

この2つの結果として、社会全体に影響を及ぼすのがDXとされています。

※監修者コメント

これらの違いが分かりづらいと思いますので、よくあげられるNETFLIXの事例をご紹介します。レンタルビデオのビジネスモデルにおいて延滞料が大きな収益を占めていた頃、NETFLIXはいち早くサブスクリプションモデルを確立しました。さらに「レンタルビデオ店でDVDを貸すビジネス」から「ストリーミングサービスで動画を視聴してもらうビジネス」へのビジネスモデルの転換を行いました。これを単独で行っただけではデジタライゼーションとなります。

この例では、月額課金制のサブスクリプションモデルを確立させたことでビジネスモデルを大きく変革させたことがDXとなります。

このように、デジタル技術を活用して、全社的な業務プロセス、ビジネスモデル、それ以外にも企業文化や風土なども含めて変革していく取り組みのことがDXなのです。

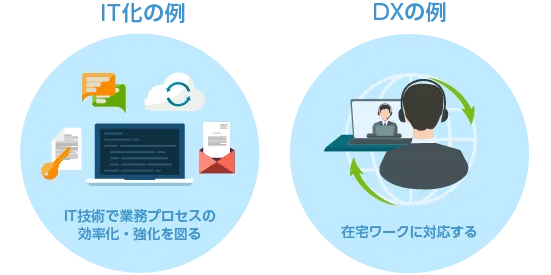

DXとIT化との違い

DXとITはどちらもデジタル関係を表す言葉ですが、表す意味は異なります。DXとITの意味を混同していると、DX推進の方向性を勘違いするかもしれません。ITの定義とDXとITの違いを解説します。

IT化とは?定義や効果

ITとは、Information Technologyの略称です。日本語では「情報技術」となり、コンピューターを活用した情報処理や、ネットワークを利用した通信、セキュリティ関係などにかかわる技術の総称を意味します。

そしてIT化とは、IT技術やその他のデジタル技術、蓄積・分析データなどを利用し、既存の業務プロセスの効率化・強化を図ることです。チャットツールを導入して連絡作業の効率化を図る、経理・労務管理にクラウドシステムを導入する、デジタルツールで集計作業を行うなど、業務プロセスのフローや内容は維持しつつ効率化を行います。

DXとIT化は具体的に何が違うのか

DXとITの大きな違いは、プロセスの変化の度合いです。IT化は原則として既存のプロセスを維持したまま改善を行う一方で、DXは業務プロセスそのものを大きく変革して新しい価値を生み出します。

「デジタル技術によって業務の効率化を行ったことで、作業時間が短縮した」といった社内向けの改善ならIT化、「デジタル技術によって高度な分析が可能となり、新サービスの展開や顧客への新しい価値提供ができる」といった顧客・社会に向けた改善ならDXと言えます。

DXの例として挙げられるのは、「オフィス以外から社内ネットワークにアクセスできるようにして在宅ワークに対応する」「AI技術を用いたロボットを導入し、スマートファクトリー化を行う」「ECサイトを制作し、インターネット上での集客・商品販売を実現する」などです。

IT化は、上記のようなDXを実現する前段階の改善として行われるケースも多いです。

なぜDXが注目されているのか

ではなぜ近年、DXが注目されているのでしょうか。

ここでは3つの理由をご紹介します。

デジタル化によるビジネスの多様化

近年、デジタル化によりあらゆる業種で新しいサービスやビジネスモデルなどが登場しています。

このような時代の流れの中で、企業は競合他社に勝つための変革が求められています。

その手段の一つが、DXです。

DXによって、新しい製品やサービスなどを取り入れることにより、顧客から選ばれる企業になることが求められています。

IT技術の進化

ITの世界では、日々技術が進歩しているといわれています。

たとえば、車の自動運転やAIなど少し前までは革新的だった技術も今では身近な技術となりました。

企業が競争に勝つためには、常に新しい技術をキャッチし、それを柔軟に取り入れていく必要があります。

IT技術の進化に取り残されないように、企業も改革が必要だとされているのです。

消費者のマインド変化

近年は、消費者のマインドが「所有する」ことから「その場でしか体験できないこと」を重要視するようになったといわれています。

モノを所有することにこだわるのではなく、楽しい体験でしか得られない貴重な時間を求めているのです。

企業はこうした消費者のニーズに応えられるように、新しい製品やサービスを提供できる変革が必要とされています。

DXレポートが示した日本の課題と今後

DXという言葉が日本でも浸透したきっかけは、「DXレポート」が公開されたからだと言われています。

DXレポートとは、経済産業省が設置した「デジタルトランスフォーメーションに向けた研究会」の議論をまとめたレポートです。2018年9月に最初のDXレポートが公開され、2024年1月現在では4つ目となるDXレポート2.2が最新バージョンとなります。

DXレポートの中では、日本のDXに関する現状・課題や対応策がまとめられています。すべてのDXレポートを読めば、2018年~2023年の間でのDX推進の課題の変化や、DX推進における必要な考え方・視点をチェックすることが可能です。4つのDXレポートについて見ていきましょう。

最初のDXレポートで示された「2025年の崖」とは

2018年9月に公開された「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」に登場する2025年の崖とは、既存システムの複雑化・ブラックボックス化やIT人材不足などの課題を各企業が克服できない場合に、2025年以降最大12兆円/年の経済損失が出る可能性のことです。

2025年の崖が発生する要因として、主に次の要素がDXレポートにて挙げられています。

- 市場の変化に対応できずに、国際的なデジタル競争の敗者になる

- レガシーシステムの維持管理費が高額化し、IT予算の9割以上を占めるようになる

- IT人材不足や能力不足によるセキュリティリスクが発生する

- IT人材が約43万人不足する

このように、さまざまな要因によって2025年の崖が発生すると懸念されていました。

DXレポートでは2025年の崖問題への対応策として、「複雑化・ブラックボックス化したシステムやITの運用状況、ITデータの利活用などの見える化」「ユーザー企業とベンダー企業の間での技術開発などに関する契約の見直し」「各企業でのIT人材の確保・育成」などが挙げられています。

参考:経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~」

2020年に公表されたDXレポート2

2020年12月には、第二弾となるDXレポート2が公開されました。DXレポート2の大きな特徴は、当時世界中で多大な被害を及ぼしたコロナ禍の影響が反映された内容になっている点です。

資料内では、「2020年3~4月の緊急事態宣言を受けてDXの導入率が2.6倍になったこと」、「コロナ禍への対応の中で企業文化の変革へ踏み込めたこと」、「それでも最初のDXレポートから2年が経過しても、95%の企業はDXにまったく取り組んでいない・取り組み始めたばかりの段階であること」などが記載されています。

コロナ禍によって世界的に経済が不安定になる中でも、DXの重要性・緊急性がむしろはっきりしたことで、ITシステムを含めた企業文化の迅速な変革が必要になったと述べられていました。

実際に日本でもコロナ禍への対応で、テレワーク推進、業務プロセスのデジタル化、デジタル化のためのITシステムのインフラ整備などが、急速に進んだ事実があります。

さらにDXレポート2では、DX推進に向けた中長期的対応として「IT投資の効率化や新たな価値の提供を行うためのデジタルプラットフォーム形成」「アジャイルな開発体制による変化対応力の高いITシステム構築」「ユーザー企業とベンダー企業との新たな関係」「ジョブ型人事制度・DX人材の確保などの人事面の改革」などが挙げられています。

参考:経済産業省「DXレポート2(中間取りまとめ)」DXレポート2の追補を行ったDXレポート2.1

2021年8月には、DXレポート2にさまざまな追補を行ったDXレポート2.1が公開されました。DXレポート2で示したレガシー企業文化からの脱却やユーザー企業とベンダー企業の共創などを達成するために、解決すべき課題や目指すべき変革後の産業・企業の姿などがまとめられています。

例えばユーザー企業とベンダー企業との関係性においては、「ベンダー企業任せにしてIT対応力が育たず、顧客への迅速な価値提案ができないユーザー企業」や、「低利益率のために技術開発投資が困難になり、技術成長やデジタル提案ができないベンダー企業」などが問題点として挙げられていました。

こうした安定性や低リスクを優先した「低位安定の関係」を解決する変革をもたらすには、企業経営者のビジョンとコミットメントが必要だとDXレポート2.1では論じられています。

また、デジタル産業を構成する企業はデジタルを利用してデジタルケイパビリティ(ソフトウェアによってデジタル化した価値を創出するための事業能力)を活用し、それらを介して他社・顧客とのつながり、エコシステムを形成していると記されています。

参考:経済産業省「DXレポート2.1(DXレポート2追補版)」デジタル産業への変革を具体的に示したDXレポート2.2

2022年に7月に発行されたDXレポート2.2では、DXの取り組みが以前より日本で浸透してきた中で、「デジタル産業への変革に向けた具体的な方向性やアクション」が3つ掲示されています。

1つ目は「デジタルを省力化・効率化ではなく収益向上に活用すること」です。デジタルでしかできないビジネスや、既存ビジネスの付加価値向上につながる施策などにデジタルを活用したほうが、全社的な収益向上を達成している傾向が見られるとまとめられています。

2つ目は「経営者はビジョン・戦略だけでなく行動指針を示すこと」です。社員全員が取るべきアクションを経営陣から行動指針として示し、それらの分析と結果の共有が変革アプローチの参考になるのではと解説しています。

3つ目は「経営者の価値観を外部へ発信し、同じ価値観を持つ同志を集めて互いに変革を推進する新たな関係を構築すること」です。DXレポート2.1でも触れられた「低位安定」の関係を打破するには、同じ価値観を持つ企業同志がお互いに高め合える仕掛けが必要であると推奨しています。

参考:経済産業省「DXレポート2.2(概要)」DXに取り組むメリット

DXに取り組むメリットには以下が挙げられます。

ビジネスプロセスの効率化

DXを取り入れることにより、ビジネスプロセスをより早く、簡単に、効率的に行えるようになります。

たとえば電子決裁などを導入すれば、社内全体での共有や決裁までに時間を短縮することが期待できるでしょう。

ユーザエクスペリエンスの向上

ユーザエクスペリエンスとは、製品やサービスを利用することでユーザが得る体験の総称を指します。

たとえば、デジタル化によって納品まで1か月かかっていたサービスが1週間で納品できたとします。

これは劇的なユーザエクスペリエンスの向上といえるでしょう。

市場や消費行動の変化に柔軟な対応が可能

DXを活用すれば、市場や商品行動の変化にも柔軟に対応できるでしょう。

たとえば、新興企業が次々と既存の市場に参入した場合、市場が大きく変化する可能性があります。

そんな時でも、ビジネスモデルそのものを変革させれば、柔軟な対応が可能になり、生き残れる可能性が高くなるでしょう。

新たなサービス、ビジネスモデルの開発ができる

DXの取り組みの一つに、IoTやSNSを通して情報収集を行うというものがあります。

この際に、データの分析・活用することで顧客のニーズを的確に捉え、新たなサービスやビジネスモデルの開発などもできるでしょう。

システムによる収益逓増で利益率が拡大する

DXによって製品やサービスを効率的に生み出せるようになれば、コストを下げながら収益を上げることが期待されます。

DXへの対応方法

ここでは具体的なDXへの対応方法をご紹介します。

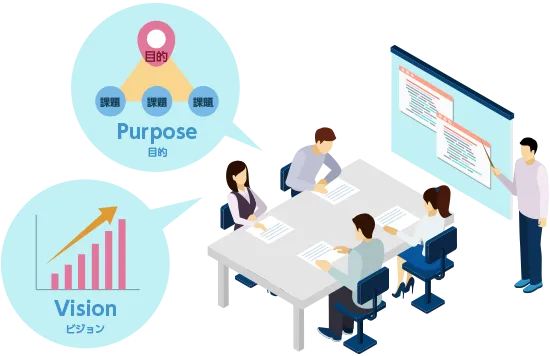

1:DXの目的を決定

まずはDXの目的を明確にしましょう。

「導入して何をするのか」が明確になっていないと、今後どのようにDXを進めていいのかが把握できません。

現状の自社の課題を洗い出し、それを解決するにはどんなデジタル技術を活用すればいいのかなどを話し合いましょう。

※監修者コメント

「DX導入は約90%が失敗する」との統計も出ています。その原因はさまざまですが、「DXを導入する目的が不明確」といったことが大きな原因のひとつと言われています。

DXを行わなければならないということで、ITツールを導入しても「業務が回らなくなった」、「ITツールを使いこなせない」、「そして無駄な投資に終わった」、という話はよく聞きます。これは目的が不明確なので、いつのまにかDX化が目的となってしまっています。DX化は目的ではなく、あくまでも手段として活用していかなければなりません。

2:ビジョンの作成と経営層の同意

DXにより、「自社が新しい価値を生み出せるのか」「どのような価値なのか」「何をすべき」なのか具体的なビジョンを作成します。

さらにそのビジョンは、IT担当者が作成し経営層と作成・共有して同意を得ることが重要です。

経営層がビジョンについて理解していなければ、成功させることは難しいでしょう。

同意を得た後に、経営層が主体となって全社を巻き込んで推進していくことが望ましいです。

※監修者コメント

少し前にAIが流行したのは、記憶に新しいかもしれません。無知の社長が「とにかくAIをやれ」といって「丸投げ問題」が世間を騒がしていました。AIさえ導入すれば業務が変わったり、売上が上がったり、と「他社と差別化できる」と勘違いしている悪い例です。それが最近では「とにかくDXをやれ」に変わってきています。

経営層はITがわからないと言って担当者へ丸投げではなく、主体となって動くことが重要です。また、ビジョンを全社で共有・理解してもらい、一体となって推進していくことがDX化成功への近道です。

3:DX推進のための体制整備

DXのための体制を整えます。

デジタル技術導入・活用のための人材の確保や育成も必要です。

4:IT資産の分析・評価

自社のIT資産の現状を分析・評価しましょう。

この分析と評価により、見直し点やどの部分に新しいシステムを導入するのかを決定します。

5:DX推進する範囲を定め実行

DXを推進する範囲を決めて、実行に移します。

6:ビジネスの高度化や拡張

導入したデジタル技術により、ビジネスをより高度化させたり、拡張したりします。

市場は常に変化するため、顧客のニーズを分析し、場合によっては新規事業も行えるようにしましょう。

7:PDCAを回す

DXは導入して終わりではなく、改善しながら継続する必要があります。

そのため、「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(評価)」「Action(改善)」からなるPCDAを回し、常に進化させていきましょう。

人財の確保と環境整備が必要

DXは今後の企業によって欠かせない概念です。

そのためには、デジタル技術に明るい人財の確保と環境整備が必要です。

まずは自社の課題と目的を明確化し、それに適した技術と人財を確保できるようにしましょう。

※監修者コメント

経済産業省によると、日本のIT人材は、2030年には最大でおよそ79万人不足すると予想されています。IT人材が不在の企業は、DXを推進していくことが難しくなります。それによって競合他社と差別化することができずに、衰退していくことが懸念されています。

また、これまでのようにIT分野はベンダーに任せるということではなく、ベンダーと協力し共創していく環境づくりも必要です。そのためにも、IT人材の確保と社内でもIT人材を育成していくことが、今後の中小企業の最重要課題となります。

DXの事例

企業におけるDXの成功事例を紹介します。

株式会社群馬銀行

エンタープライズサーチ「QuickSolution」の導入により、行内文書の横断的な検索を可能にし、DX推進の基盤を確立しました。さらにチャットボット機能の活用で電話による問い合わせの大幅削減も実現しました。

セイコーエプソン株式会社

複数システムの部門横断的な検索を可能にするためにエンタープライズサーチ「QuickSolution」を導入しました。検索効率が従来の3倍に向上しただけでなく、ナレッジの利活用が促進され、従業員が新たな情報に接する機会が増えました。

岡本株式会社

契約書の審査・管理業務に文書管理・情報共有システム「楽々Document Plus」を採用しました。従来3つのシステムを行き来して進めていた業務を一気通貫、すなわち1つのシステムで遂行できるようになり、大幅な効率化を実現しました。

株式会社イシダ

文書管理・情報共有システム「楽々Document Plus」を前身システムから約20年間利用しており、効率的なISO文書管理を実現しています。3年間で約1,000万円のコストを削減しました。

株式会社デンソーテン

レガシーシステムを約9か月でワークフローシステム「楽々WorkflowII」にコンバージョンし、全社的なプロジェクトを通じて、DXを可能にする「デジタル基盤」を構築しました。

国立大学法人東京科学大学

ワークフローシステム「楽々WorkflowII」を活用した「大学DX」の推進に取り組んでいます。複雑な大学組織を可視化する、独自の導入戦略を取られています。

株式会社長野県協同電算

SAPの会計システムをローコード開発基盤「楽々Framework3」で刷新しました。老朽化した開発基盤から脱却し、開発作業の標準化が進んだことで自社のDXを加速されました。

株式会社リンガーハット

全国約700か所の店舗管理をWebアプリ化しました。店舗からの報告がリアルタイムに行われ、コロナ禍の危機を乗り越えることができました。

シミックホールディングス株式会社

国内3工場に購買管理システム「楽々ProcurementII」を導入しました。購買業務プロセスの見える化と紙の帳票の電子化によって、大幅な作業工数削減を実現しました。

DXを推進するツール

ここからは、DX推進に役立つツールをご紹介します。

AIで「探し方」改革!(検索DX)

日々の業務の中で、「過去資料を探す」「関連データをかき集める」といった情報探しに費やしている無駄な時間を、デジタル技術により短縮することもDXの一つです。

弊社が提供する全文検索・情報活用システム「QuickSolution」は、社内外に点在する情報を横断的に全文検索し、ほしい情報をピンポイントで探し出すことができます。また、RAG(検索拡張生成)対応により社内用生成AIとしても活用可能です。超高速・高精度の検索能力と高い操作性を兼ね備えており、企業内検索(エンタープライズサーチ)市場ではシェアNo.1(※1)を獲得しています。

ペーパーレス化を簡単に実現(ドキュメントDX)

社内のあらゆる文書(契約書、紙図面、会議資料など)をペーパーレスで一元管理するには、文書管理システムの活用が有効です。登録した文書は、複数拠点でパソコン・タブレットなど端末を問わず閲覧できようになるので、書類の持ち出しや受渡しのリスク低減、テレワークの実現にも繋がります。

弊社が提供する文書管理・情報共有システム「楽々Document Plus」は、簡単かつ安全に文書管理ができるだけでなく、電子契約サービスとの連携や、電帳法(e文書法)への対応など、業務を効率化するさまざまな機能も兼ね備えています。

脱ハンコで決裁スピードをUP(ワークフローDX)

リモートワークの普及とともに、決裁書類に印鑑を押さなくても良いとする「脱ハンコ」の動きが加速しています。「脱ハンコ」の実現に必要なのが、電子決裁システムの導入です。

電子決裁システムは、システム上で申請から決裁までの一連の作業を管理することができ、紙書類の場合に発生していた紙コストや保管コスト、輸送コストなどが削減できます。また、外出先やテレワーク中でも場所を問わず閲覧・更新が可能なので、効率的に業務を回すことができ、決裁にかかる時間が短縮されます。

弊社が提供する電子決裁・電子承認システム「楽々WorkflowII」は、本格的なワークフローも簡単・スピーディに実現し、グローバルにも対応しております。クラウドサービスですぐに利用いただける「楽々WorkflowIIクラウドサービス」もあり、規模や業種を問わず導入が可能です。

システム開発の内製化がDX推進のカギ(ローコード開発DX)

DX推進において、システム開発部門がユーザ要求に対し、柔軟でスピーディにシステム開発を進めることが求められています。そこで、多くの企業で取り入れられているのが、ローコード開発プラットフォームによるシステム開発の内製化です。ローコード開発プラットフォームは、必要最小限のソースコードで開発を行う手法で、あらかじめ品質が担保された部品を組み合わせてアプリケーションを組み立てるので、生産性の向上だけでなく、高い品質と保守性が期待できます。

弊社が提供するローコード開発プラットフォーム「楽々Framework3」は、純国産で、チームの情報共有ツールから基幹系システムまで幅広く対応できるのが特長です。2000年の販売開始以来、さまざまな業種・業界でご導入いただいています。

エクセル業務のWebアプリ化で、業務部門主導のDXを実現(ノーコードDX)

日々利用することの多いでエクセルですが、「誰かが開いている最中は更新できない」「最新版がどれか分からない」「コピーミスで誤った集計をしてしまった」など、困ることもあります。こうした業務もIT技術を利用して、Webアプリ化すれば簡単に解消することが可能です。

弊社が提供するノーコード型エクセル業務効率化支援ツール「楽々Webデータベース」は、エクセルファイルを指定して取り込むだけでアプリが作成できます。プログラミングの知識は必要なく、誰でも簡単にアプリが作成できるので、システム開発に頼ることなく業務部門が主導となってスピーディにDXを推進できます。

テレワーク時の勤務状況を見える化(セキュリティDX)

管理職にとって数多くの社員の勤務状況をすべて把握することは困難です。特に近年はテレワークが広がり仕事の様子を目で確認しづらい状況にあるため、業務の実施や時間管理が社員任せに陥りがちです。

IT資産管理システムは、PCの使用状況やソフトウェア・アプリケーションの利用状況を記録し、社員の勤務状況を見える化します。また、業務上不適切なソフトウェアの使用、私用USBの接続など、情報流出につながり兼ねない行為を制御することもでき、テレワーク時のセキュリティを強化できます。

弊社が提供する「MCore」は住友電工グループで実際に導入することを目的に開発され信用性の高いIT資産管理/セキュリティ管理統合システムです。セキュリティ対策、IT資産管理の効率化、コンプライアンスの推進を強力サポートする機能が網羅されています。

DX推進の狙い目は購買業務・調達業務!(購買DX)

社内外と多くの情報をやり取りする購買業務・調達業務は、DXの効果が大きく見込める分野です。

たとえば、日々の見積や発注のデータを蓄積し活用すれば、取引先の選定や価格交渉で有利になり、購買コストの削減につながります。購買コストの削減は、売上増加よりも効果的に利益に寄与します。その他、業務の属人化や、内部統制の不安といった課題にも効果を発揮します。

弊社が提供する「楽々ProcurementII」は、購入依頼~検収までの購買業務全般をカバーしている本格的な購買管理システムです。購買実績レポート作成、見積依頼書や注文書などの自動作成・保管によるペーパーレス化、取引先とのやり取りの電子取引化(Web EDI)など、購買業務・調達業務のDX推進に寄与する機能を多く備えています。

事前に知っておきたいDXに関連するキーワード

DX推進における社内共有や外部への説明などを適切に行うには、DXに関するキーワードの1つひとつの意味を正しく知っておくことが大切です。

DXに関連する用語の意味や、今後DXに取り組む際に重要となると思われる関連キーワードを、用語集としてまとめました。

AI(人工知能)

AI(人工知能)とは、Artificial Intelligenceの略語で、主に人間の思考プロセスと同じような形で動作する、人工的に作られたプログラムや情報処理技術のことを意味します。

2023〜2024年にかけては、AI技術の進化によりChatGPTや画像生成AIが急速に進化しました。学習した中から答えを導き出すだけではなく、0から1を生み出すアイデア創出の分野でも、AIが活用され始めています。DX推進を成功させるには、こうした新しいAI技術を活用していくことが大切になるでしょう。

高度なAIを実現するには、機械学習やディープラーニングなどの技術を活用する必要があります。概念の広さで表すと、AI>機械学習>ディープラーニングです。

機械学習

機械学習とは、コンピューターにさまざまなデータを読み込ませ、データ内のアルゴリズム・パターンなどを学習させる技術です。コンピューターに自動的・反復的に学習・分析させることで、データの中の規則性や特徴を見つけ出せます。機械学習は、人工知能の一種です。

機械学習は、教師となるデータを基に学習する「教師あり学習」、教師となるデータを用いずにデータを分析する「教師なし学習」、コンピューター自身が試行錯誤して精度を高める「強化学習」などに分けられます。

ディープラーニング(深層学習)

ディープラーニング(深層学習)とは、多数の層からなるニューラルネットワーク(人間の脳の仕組みをコンピューター上で模したシステム)を用いた機械学習の一種です。取り込んだデータを処理するための階層(隠れ層、中間層)を多くすることで、機械自身がより複雑な判断を行えるようになり、正確なルールを導き出します。

ディープラーニングなら、株価予想、音声認識、画像診断、需要予測、自然言語処理などの高度な活用が可能です。今後も高度なDXを実現するためには、ディープラーニングが欠かせないものとなるでしょう。

IoT(モノのインターネット)

IoTのとは、Internet of Thingsの略称で、モノのインターネットを意味します。

これまでのインターネットは、サーバーやパソコンなどのIT関連機器を接続するものでした。しかし近年では技術の発展により、インターネットとは接続されていなかったさまざまなモノ(テレビ、家電、センサー、ドアのカギ、決済システム、車両など)へ、インターネットを介して通信・接続できるようになっています。

IoTの代表として挙げられるのは、スマート家電、スマートファクトリー、カーシェアリング、ウェアラブルデバイスなどです。

シンギュラリティ(技術的特異点)

シンギュラリティ(技術的特異点)とは、AIが人類の知能を超える転換点や、AIによって人間の生活の多大な変化が起こることを意味します。人工知能の世界的権威であるレイ・カーツワイル氏によって提唱されました。

シンギュラリティが到達するのは2045年と言われていますが、近年のAI技術の進化の速さから到達が早まるのではないかとの見方もあります。シンギュラリティの前に発生するであろう2030年前後の変化のことを、プレ・シンギュラリティと呼ぶこともあります。

ビッグデータ

ビッグデータとは、企業などに蓄積されたさまざまな形・正確・種類のデータのことです。「Volume、データの大きさ・量」「velocity、データの発生・更新頻度・処理の速さ」「Variety、データの種類・多様性」の3つのVから成り立つ、巨大なデータ群を意味します。

以前は人だけでは分析・処理しきれなかったビッグデータも、IT技術の進化やAI技術の登場によって、さまざまな場面で活用されるようになりました。

例えばECサイトのレコメンド機能(ユーザーの行動やアクセス履歴などを分析し、類似の利用者へ情報を表示させる技術)や、画像分析技術との組み合わせによる病気の予測・早期発見などに、ビッグデータが活用されています。

データドリブン経営

データドリブンとは、収集した売上データや解析データなどを分析し、分析結果を基に判断・行動を行う考え方です。そしてデータドリブン経営とは、ビッグデータなどの各種データやデータ分析結果を基に、さまざまな企業の戦略・方針を決める経営手法です。勘や経験に頼るのではなく、データによる客観的事実を活用します。

データドリブン経営を進めるには、企業が蓄積してきた各種データの情報のデジタル化、社内データを分析するための環境構築、分析に強い人材の育成などが必要です。つまりデータドリブン経営の環境整備や実施は、DX推進の取組に大きく関係しています。

CRM(顧客関係管理)

CRM(顧客関係管理)とはCustomer Relationship Managementの略称で、顧客との良好な関係の構築や顧客情報の管理などを適切に行い、リピーターやファンを獲得することで顧客・企業の相互利益につなげる経営手法です。

CRMシステムといったデジタル技術を導入することで、データやデジタル技術を活かした営業活動を行う営業DXが進めやすくなります。

営業DXが業務プロセスに浸透すれば、オンライン上でのリード獲得、システムによる顧客情報の一元管理、契約・承認関係プロセスの電子化などを達成しやすくなり、売上・利益の増加やコスト削減につながるでしょう。

IT人材

IT人材とは、ITの活用や情報システムの導入を企画、推進、運用する人材のことです。AIエンジニア、データサイエンティスト、システムエンジニア、プログラマー、ITストラテジスト、プロジェクトマネージャーなどが該当します。

企業でDX推進を行うには、新しいIT技術の導入や新システムの運用・管理などをスムーズに行える人材の確保が必要不可欠です。また、企業に蓄積したビッグデータやAIのノウハウなどを適切に分析・実行できる人材も確保しなければなりません。

具体的なIT・AI関係のスキル以外にも、内部の関係各所や外部と適切にやり取りできるコミュニケーション能力や論理的思考能力、文書作成能力なども必要になります。このように、IT人材は専門知識と高い能力を持たなければなりません。

日本全体でIT人材不足が課題になっている中では、一企業にとってもIT人材の採用・育成は、将来的に進めるべき施策だと言えるでしょう。

リスキリング

リスキリングとは、新しい職業や現職で必要となる職業能力・スキルの再開発・再教育のことです。DX推進の現場においては、このリスキリングによる自社のIT人材の育成や、デジタル化によって新しく誕生する職業に必要なスキル習得などが重要視されています。

リスキリングの取組によってAIや機械学習、データ分析などの知識を自社従業員が学ぶことで、自社のDX推進がより進めやすくなるでしょう。

リスキリングは、あくまで「職に就きながら継続的に働くこと」を表します。そのため、一度就労から離れて学習に専念するリカレント教育とは異なります。

アジャイル開発

アジャイル開発とは、システムやソフトウェア開発における開発手法の1つです。機敏や素早いという意味のAjairuが使われていることもあり、短期間かつ柔軟性ある開発ができるのが大きな特徴です。

アジャイル開発では、要件定義・計画・設計・実装・テストなどの一連の開発工程を少単位に分け、開発工程を何度も繰り返して進めていきます。最初から要件を綿密に固めず、開発途中の仕様変更や機能追加などを見越した開発となります。プロジェクトの途中変更に強いメリットがある反面、開発の方向性やスケジュールが曖昧になりやすいのがデメリットです。

始めから緻密かつ大きな開発計画を固め、要件定義や設計などの各工程を1つずつ丁寧に管理しながら次の工程に進んでいくウォーターフォール開発とは、また異なる開発手法です。

DX推進においては、企業組織の状態やITトレンドなどの変化に応じた、フレキシブルなアジャイル開発が推奨されています。

ケイパビリティ

ケイパビリティとは、本来の意味だと能力・才能・素質・手腕などを表す言葉です。ビジネスシーンにおいては、「企業・事業全体における強み・優位性・組織的能力」を表します。

「他の企業にはない品質の製品を製造している」「ライバル企業よりも低コストかつスピーディーにサービスを提供できる」などが、ケイパビリティの例として挙げられます。資本、技術、設備、財産権といった資産とは別です。

DX推進の中では、企業がDXを達成するために求められる組織的能力を表すデジタルケイパビリティという言葉がよく使われます。

ESG・SX・GX

ESGとは、環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)の3つの非財務情報の頭文字を合わせた言葉で、将来的に企業が長期的に成長するために必要な観点だと言われています。ESGを取り入れたESG経営を達成するには、気候データやCO2排出量などを適切に分析できる環境が必要です。そのため、ESG経営にはDX推進が不可欠だと言われています。

SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)とは、Sustainability Transformationの略称で、企業が長期的な持続可能性を重視したビジネスとESGを両立する企業経営を行うために、さまざまな変革を進めることを意味します。SXにも、DXが欠かせません。

GX(グリーン・トランスフォーメーション)とは、Green Transformationの略称で、クリーンエネルギーへの転換による脱炭素(カーボンニュートラル)社会構築を目指す取組のことです。GXを達成するためにも、カーボン排出量のモニタリングや再生エネルギーの導入などをスムーズにするための、DX推進が必要だとされています。

SaaS(Software as a Service)

SaaS(Software as a Service)とは、ユーザーがインターネットを経由して利用できるサービスのことです。アプリケーションやハードウェア、OSなどの必要なものはすべてクラウド事業者側が提供し、ユーザー側はライセンスを購入してサービスを利用するという形が一般的です。

DX推進においては、業務効率化やデータ活用を進めるためにSaaSを活用する企業も少なくありません。

SaaSは一から開発環境や各種アプリケーションを準備する必要がないので、IT人材やITノウハウが少ない企業でも取り入れやすいメリットがあります。ただし、SaaSは事業者側がソフトウェアの主導権を握っており、企業独自の要件に合わせた環境構築・カスタマイズが難しいのがデメリットです。

SaaSの他には、アプリケーションをユーザーが準備しその他は事業者に提供してもらうPaaSや、ミドルウェア・OSなどもユーザー側が準備するIaaS、環境構築から開発まですべて自社で行うオンプレミスなどがあります。

監修者プロフィール:

相馬 正伸/アカリンク合同会社 代表社員

神奈川大学工学部卒業後、大手物会社を経て富士通株式会社で10年間で10以上の医療機関向けプロジェクト管理を行う。その後、モバイルシステムの開発に興味を持ちウィルコム株式会社へ入社。ソフトバンク株式会社までの10年間は、システム企画、社内システム改善などを行い社内業務の効率化に貢献する。

20年以上のIT業界でのキャリアを活かし、2018年に「アカリンク合同会社」を設立。中小企業のためのIT導入やWEBマーケティングの支援を行い、現在に至る。

2019年に協会設立支援会社「一般社団法人協会総研」の理事となり、中小企業だけでなく協会のIT導入にも力を入れている。